見通しと習慣について|子どもの発達障害を解説

こんにちは!ゆう先生です!

子どもが安心して学んだり、活動に集中したりするためには、

「今から何をするのか」

「次に何があるのか」

といった見通しを持てることがとても大切です。

子どもにとって先のことが見えない状況は、不安や緊張、混乱を引き起こしやすく、集中力を削ぐ原因にもなります。

大人でも、急な変更や予定がわからないまま行動しなければならないときは落ち着かないですよね。

同じように、子どもたちも見通しが持てないと、気持ちの準備ができず、やる気が湧かなかったり、拒否的な態度をとってしまうこともあります。

本日は、子どもが安心して活動に取り組めるようになるための「見通しを立てる工夫」や「良い習慣づくり」について解説します。

見通しと習慣が大切な理由

子どもにとって、予測不能な出来事や、先の予定がまったくわからない状況は大きなストレスになります。

たとえば、

「このあと何をするかわからない」

「いつ終わるのかわからない」

といった状況では、不安が募り、活動そのものに集中できなくなります。

一方、事前に見通しが立てられれば、子どもは

「これが終わったら次はこれ」

「あと10分頑張れば休憩できる」

と理解でき、心の準備ができます。

そうすることで、無理なく活動に取り組めるようになり、自然と集中力や意欲が高まるのです。

さらに、見通しを持つことが習慣化すれば、子どもは自ら行動の順序やタイミングを理解し、スムーズに取り組む姿勢を身につけます。

習慣が根づくと、特別な声かけや指示がなくても「やるべきこと」を自然と始められるようになるでしょう。

正直、療育を続ける中で一番大事なことは「続ける」ということかな?と僕は感じております。

無理すれば、続かなくなるし、やらなければ始まらないので、程よく続けられる方法を一緒に探していきましょう。

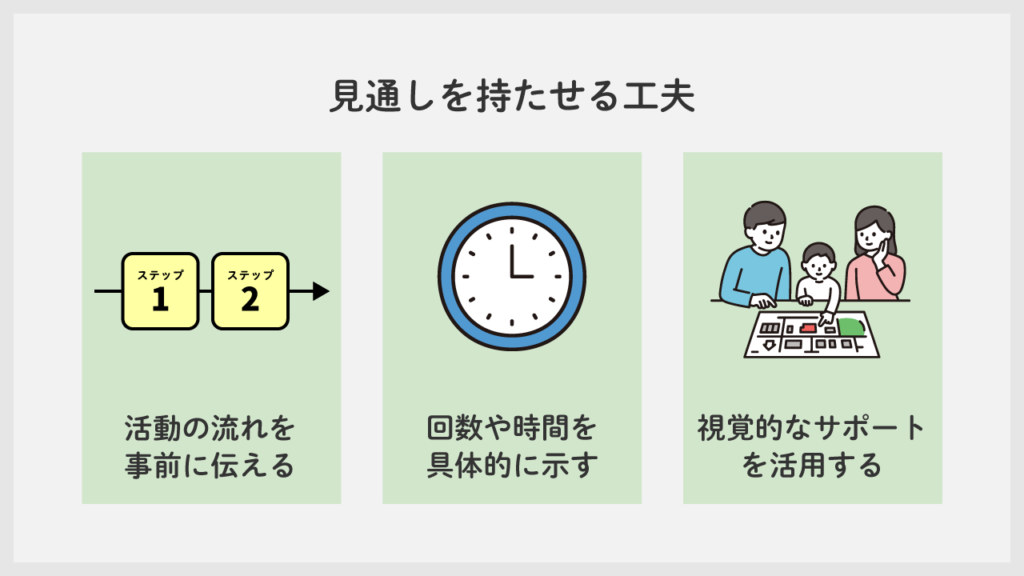

見通しを持たせる工夫

1. 活動の流れを事前に伝える

何か新しいことを始めるとき、「今から何をするのか」を明確に伝えることで、子どもは心の準備をしやすくなります。

このように、順番を箇条書きで示したり、口頭でわかりやすく説明したりすることで、子どもは次々と起こる出来事に混乱せずにすみます。

2. 回数や時間を具体的に示す

「いつ終わるのか」「どれくらい続くのか」がわからないと、子どもは不安になります。

あと10分で終わるよ。

よし!あとちょっと頑張るぞ!

この練習はあと3回やったらおしまい。

あともう少し頑張ればいいんだ!

このように「あと10分で終わるよ」「この練習はあと3回やったらおしまい」と具体的な数字を示すと、子どもは「あともう少し頑張ればいいんだ」と理解しやすくなります。

さらに、タイマーや砂時計など、視覚的・聴覚的にわかりやすい道具を使うのも効果的です。

3. 視覚的なサポートを活用する

言葉だけで説明しても、子どもには理解が難しい場合があります。視覚的な手がかりを与えることで、よりスムーズに理解できるようになります。

「今は『勉強』のカードを指しているから、この時間が終わったら『読書』のお勉強になる」など、

目で見て流れがわかるようにすると、子どもは落ち着いて活動に取り組めます。

良い習慣をつくるポイント

見通しを持たせる工夫と並行して、「良い習慣づくり」を意識しましょう。

習慣化されれば、子どもは自発的に行動できるようになり、大人のサポートが少なくてもスムーズに日常生活を送れるようになります。

1. 毎日同じ時間に行動する

決まった時間に起きる、決まった時間に勉強を始める、決まった時間に寝る。

このような繰り返しは、子どもに安心感を与えます。

例:朝6時に起きて、朝食を食べたら7時に短い勉強時間を設ける

このように規則正しい生活リズムを作ると、子どもは自然とその時間になると行動しやすくなります。

ちなみに、規則正しいというと、早寝・早起きを想像する方が多いと思います。

ただ障害によっては、朝の早起きが苦痛の場合もあるので、本人の自然に起きるタイミングを調整することは結構大事です。

そのためには寝る時間や、寝室の環境はとても重要なので、習慣化を最大限に活かすために必要な環境の設定もすることが大切です。

2. 小さな成功体験を積み重ねる

「できた!」という体験が、「また頑張ろう」という意欲につながります。

今日、約束した10分の勉強、ちゃんと続けられたね!すごいね!

次もやってみよう

このように「今日、約束した10分の勉強、ちゃんと続けられたね!すごいね!」と褒めてあげることで、子どもは「次もやってみよう」という前向きな気持ちになります。

小さな成功を積み重ねることで、習慣がより強固なものになっていきます。

特に、親はいつも子供と一緒にいるので、なかなか「褒める」ことを忘れてしまうことも多いです。

何でもかんでも褒めれば良いわけではありませんが、可能な限り「ありがとう」「すごいね」「びっくりした!」みたいな言葉を

いつでも反応できるように準備しておくことは大切です。

3. 視覚的なルール表示

スケジュール表やToDoリスト、チェックリストを用いて、子ども自身が「今、自分が何をすべきか」を確認できる仕組みを作ります。

例えば、ホワイトボードに「1. 宿題 2. 絵本読む 3. テレビは30分まで」と書いておくと、子どもは自分で目標を確認しながら行動できます。

安心して活動に参加できる環境づくり

見通しを立てやすい環境と、良い習慣づくりは、子どもに安心感を与え、集中力を高める効果があります。

子どもが「何をすればいいのか」「あとどれくらい頑張ればいいのか」がわかれば、不安は減り、自発的に取り組む姿勢が育まれます。

そうした環境が整うと、子どもはやる気や自信を持って、いろいろなチャレンジに前向きに向き合えるようになるでしょう。

ただ、ここまで読んでみて、正直「何をどうすれば良いのか、分からない〜」って方は、オンライン相談支援(初回無料)を行っておりますので、

そちらも合わせてご確認いただければ幸いです。

まとめ

本日は、「子どもが安心して活動に取り組めるようになるための見通しを立てる工夫」について解説しました。

見通しを示すちょっとした工夫や、毎日の生活リズムづくり、視覚的なサポートなど、できることから少しずつ始めてみてください。

すべてを一度に完璧にする必要はありません。小さなステップでOKです。

「見通しが立つ」「習慣ができる」ことで、子どもは安心して活動に参加できるようになります。

結果として、集中力や学習意欲が自然とアップし、子ども自身も「できるんだ」という自信をつけていくでしょう。

今日もお子さんの笑顔を大切にしながら、一歩ずつ進んでいきましょう!

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

また次回の記事でお会いしましょう。では。