子どもの困りごとを理解する|子どもの発達障害を解説

こんにちは!ゆう先生です。

お子さんの「苦手なこと」や「感じ方の違い」に悩んでいませんか?

たとえば、

「集団行動がうまくいかない」

「音や光に敏感で落ち着けない」

「読み書きがどうしても苦手」

など、日常生活でふと気になる点があるかもしれません。

そんなとき、「これって私の育て方が原因なの?」と自分を責めたり、「子どもはやる気がないんじゃないか?」と感じたりするかもしれません。

でも安心してください。

子ども一人ひとりには生まれ持った特性があり、その特性に合わせたサポートを受けることで、驚くほど伸びたり、安定した生活ができたりすることがあるのです。

本日は、「子どもの困難さ」をどう理解し、家庭でどんな工夫ができるのか、そのヒントをお伝えしますね。

困難さはどこにあるの?

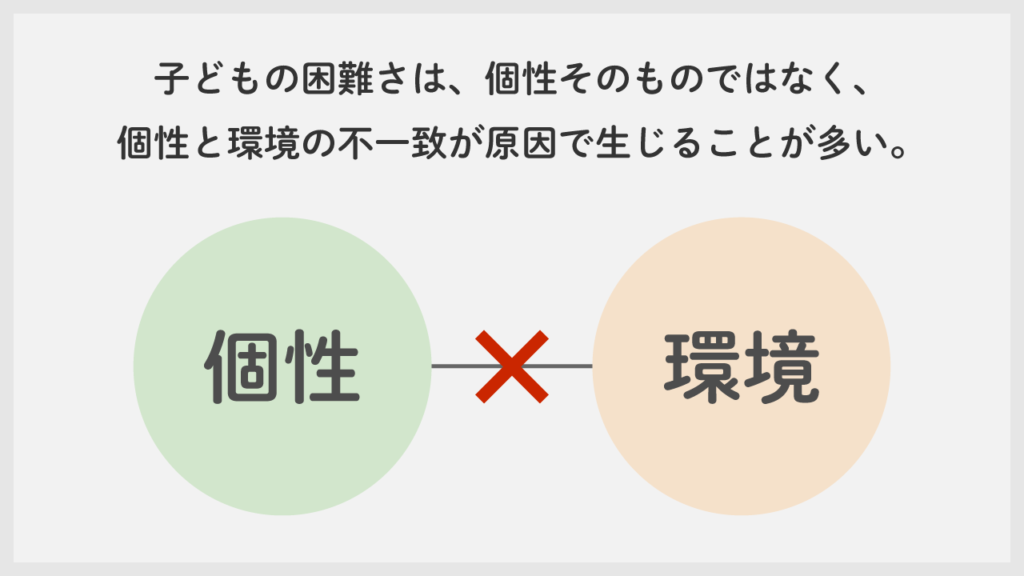

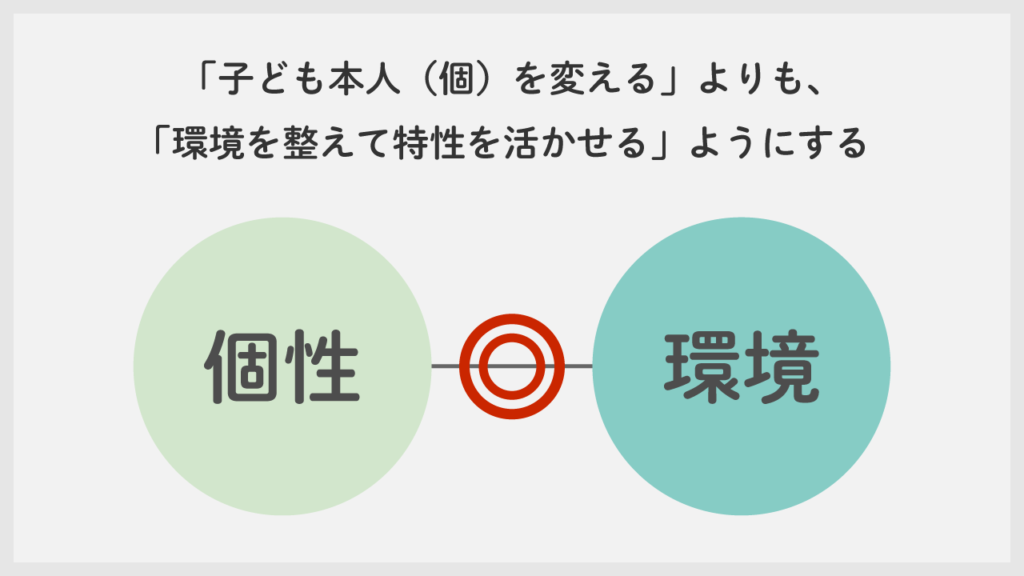

子どもの困難さは、実は「個性」そのものが問題なのではなく、その子の特性と「環境」がうまくかみ合わないときに生じます。

1. 子どもの個性や特徴

音や光、触覚刺激に敏感すぎて不快に感じる。

好きなことには驚くほど集中できるのに、苦手なことになると手がつかない。

言葉の裏の意味や場の空気を読むのが苦手で、誤解されることが多い。

子供の個性や特徴は一人一人違ってます。

例えば、多くの人には気にならない音や光の刺激に対して、敏感に反応しすぎて不快に感じる子供もいれば、逆に鈍感で気づきにくい子供もいます。(感覚処理の違い)

得意や不得意がはっきりしていて、好きなことには驚くほど集中できるのに、苦手なことになると、途端に手がつかない子供もいます。

言葉を上手に使って楽しくお話しできる子供がいる一方で、言葉の裏の意味や場の空気を読むのが難しく、誤解されることが多い子供もいます。

この個性や特徴は、何が良くて、何が悪いといったものではなく、元々、子供たちが持っているものです。

その個性と「環境」が合わないことで、問題の多くは起こります。

2. 環境による影響

周囲の音が大きすぎたり、光がまぶしすぎる教室が苦手。

予定がコロコロ変わる状況や、明確なルールがない環境が苦手。

教科書だけでは、授業内容を理解しづらい。

例えば、音に過敏な子供が、お祭りなどの人が多くザワザワとした音が多い環境で気持ちよく過ごせますか?と言われたら答えはNOです。

視力が弱い子供に、メガネを掛けさせず、一番後ろの席で授業を受けさせて、授業を正しく理解できるか?と言われたら答えはNOです。

つまり、本人の「個性や特徴」と「環境」が合わないと、本人たちはその環境で快適に過ごすことが難しくなります。

つまり、「個性や特徴」と「環境」の組み合わせによっては、「ここは居心地が悪い」「やりづらい」と感じる場面が増えてしまい、結果として「困難さ」が表面化するのです。

個と環境のマッチング

このように個(個性や特徴)と環境のマッチングはとても大事になります。

であれば、個性を環境に合わせたり、環境を個性に合わせることで、子供たちはのびのびと成長できる可能性が増えると言えます。

ただし、個性や元々持っている特徴を変えることは時間がかかったり、実際、どんなに頑張っても、変わらないということもあります。

なので、療育が必要な子供の支援で基本となる考え方は、「子ども本人(個)を変える」よりも、「環境を整えて、特性を活かせるようにする」ことになります。

例えば、

このように「個」と「環境」をマッチングさせることで、子どもは「自分はここで大丈夫なんだ」と安心でき、得意なところをぐんと伸ばせます。

家庭でできるサポート方法

個(個性や特徴)と環境のマッチングは「とても大事!」ということはご理解頂けたと思います。

その上で、やはり実践大事だと思います。

家庭は子どもにとって安心できる居場所であり、様々な事柄の練習の場でもあります。

支援例を一部ご紹介いたしますので、ぜひ次のような工夫をご家庭でも試してみてください。

1. 感覚の違いに配慮する

テレビや音楽の音量を落としたり、防音カーテンを使ったり、イヤーマフで遮音する。

部屋の照明を少し暗くする、光量調節ができる調光器具を使う。

2. ルールや予測できる環境を作る

スケジュール表や視覚支援ツールを使って「今は朝ごはん、そのあとに登校、その後は宿題」という具合に、順番を明確に示すことで子どもは安心します。

カレンダーなどに、事前に予定が決まっていることは書いておき、急な予定などを減らすことで、子供は安心します。

3. 強みを生かす

子どもが好きなことを見つけて、その時間を確保してあげると「ここなら自分らしくいられる」と小さな自己肯定につながります。

得意分野を伸ばすことで、苦手分野に挑戦するための自信やエネルギーが生まれます。

こうした配慮は「わがまま」ではなく、その子が安心して生活できる環境作りの一環です。

できたことは積極的に褒め、「できることが増えている」感覚を子ども自身に持ってもらうと、自信につながります。

不得意なことよりも、子供が熱中できたり、得意なことをさせて、スキルが伸びていけば結果として、苦手なことも上手にできるようになることもあります。

紹介したこと以外にも実践できることはたくさんありますので、子供の個性に合わせて、様々なことをトライしてみましょう。

ただ、ここまで読んでみて、正直「何からすれば良いのか、分からない〜」って方は、オンライン相談支援(初回無料)を行っておりますので、

そちらも合わせてご確認いただければ幸いです。

まとめ

本日は、「子どもの困難さ」をどう理解し、家庭でどんな工夫ができるのか?について解説しました。

子どもの困難さについて理解を深めることで、「なぜうちの子は…」と悩んでいた部分が「そうか、こういう特性があるから苦手だったんだ」とわかり、「どうサポートすればいいか」が見えてきます。

子どもにとって「できること」「得意なこと」を見つけ、環境を少しずつ整え、無理のないペースでサポートする。

それだけで子どもの笑顔は増え、「ここなら安心できる」と感じられる場所や時間が増えていきます。

読者のお父様やお母様自身が育児に疲れたときは、専門家や支援機関、同じ悩みを抱える親同士の交流の場に顔を出してみるのも良いかもしれません。

ひとりで背負わず、知恵を借りながら進んでいくことで、大きな変化を生み出すことができます。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

また次回の記事でお会いしましょう。では。