困った行動ってどんな行動?|子どもの発達障害を解説

こんにちは!ゆう先生です!

子どもの「困った行動」に、頭を悩ませていませんか?

「すぐ手が出てしまう」

「授業中に席を立ち歩いてしまう」

「嫌いな食べ物が多く、まともに食事がとれない」

など、日々の生活の中で気になる行動が見られることがあるかもしれません。

こうした行動は、親や先生、周囲の大人にとって対処が難しく、どうすれば良いのか分からなくなることもあります。

しかし、「困った行動」には必ず理由や背景があり、その子なりの「生きづらさ」や「やりづらさ」が隠れています。

ただ叱るだけではなく、その背景を理解し、適切なサポートを行うことで、行動が改善し、子ども自身の生活が楽になることが期待できます。

本日は、困った行動とは何か、その背景や家庭でできる工夫についてわかりやすくお話ししていきます。

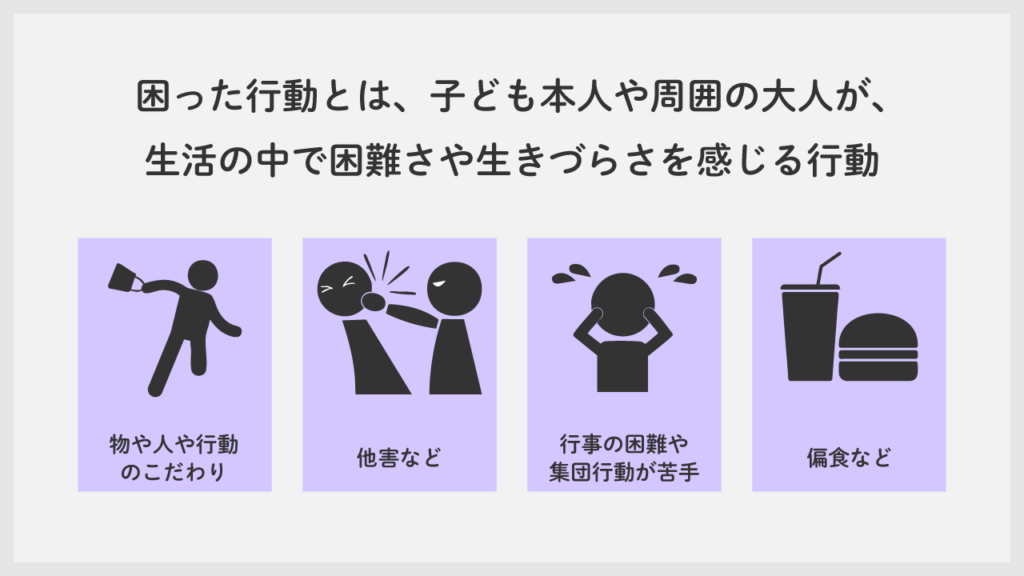

困った行動とは?

「困った行動」とは、子ども本人や周囲の大人が、生活の中で困難さや生きづらさを感じる行動を指します。

具体的には以下のようなものが挙げられます。

- 他人の持ち物を奪ったり、行動を制限してしまう

- 他人に危害を加える(叩く、噛む、物を投げるなど)

- 学校の授業や習い事に参加せず、集団行動が困難

- 偏食や特定のこだわりが強く、日常生活に支障が出る

これらの行動は、周囲にとって対処が難しく、一見すると「わがまま」や「しつけ不足」に思えるかもしれません。

しかし、多くの場合、子どもは意図的に「困らせよう」としているわけではありません。

何らかの理由や困難さがあるからこそ、行動に出てしまうのです。

よく療育業界では、「困った行動をする本人が、一番困っている」という言葉を使うことがあります。

実際にその通りで、その状況や環境で適切な行動が取れずに、もがいて苦しんでいるのは、誰よりも本人なのです。

なので、その苦しみを支援者が「理解」するところから、支援はスタートなんだとよく感じます。

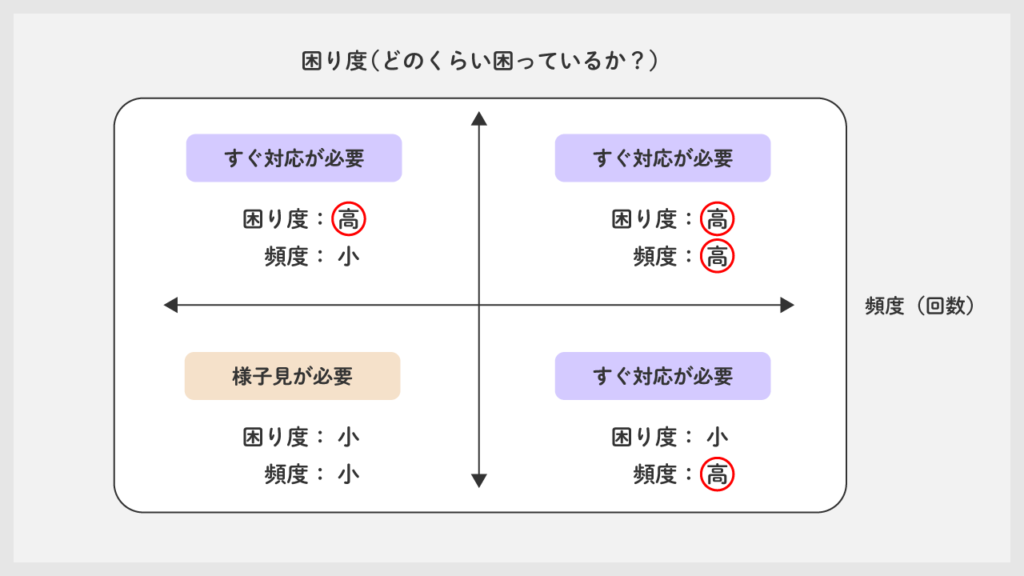

行動の度合いを見極める

困った行動が起きたとき、すぐに「やめさせなきゃ!」と焦るのではなく、その行動がどれくらい周囲や本人に影響を与えているかを考えることが大切です。

行動を「頻度」と「困り度」で判断し、対応の優先度を決めましょう。

困り度が高く、頻度が高い場合

困り度が高く、頻度が高い場合は、すぐに対応が必要。

例:毎日のように他人を叩く、噛むなど、周囲に危害が及ぶ行動。

この状態のときには次の章で説明する。③や④に該当するので、可能な限り素早い対応が求められます。

困り度が高く、頻度が少ない場合

困り度が高く、頻度が少ない場合は、(可能であれば)すぐに対応する。

例:月に一度程度、パニックになって物を投げてしまうが、ふだんは問題ない場合。

この状態のときには次の章で説明する。②や③に該当するので、必要に応じて通所施設や学校や幼稚園に相談をしましょう。

困り度が小さく、頻度が高い場合

困り度が小さく、頻度が高い場合は、(可能であれば)すぐに対応する。

例:何度も貧乏ゆすりをしてしまうが、周りに直接害はない場合。

この状態のときには次の章で説明する。②や③に該当するので、必要に応じて通所施設や学校や幼稚園に相談をしましょう。

困り度が小さく、頻度が少ない場合

困り度が小さく、頻度が少ない場合は、様子見でもOK。

例:たまに授業中に立ち歩くが、戻る声かけですぐ席に戻れるなど、軽度の行動。

この状態であれば、基本的にはお家での環境設定や親の工夫で解決する問題も多くあります。まずはお家で様々なことを試してみて、必要に応じて専門家に相談などするのが良いです。

このように優先度をつけることで、親も無理なくサポート方法を検討できます。

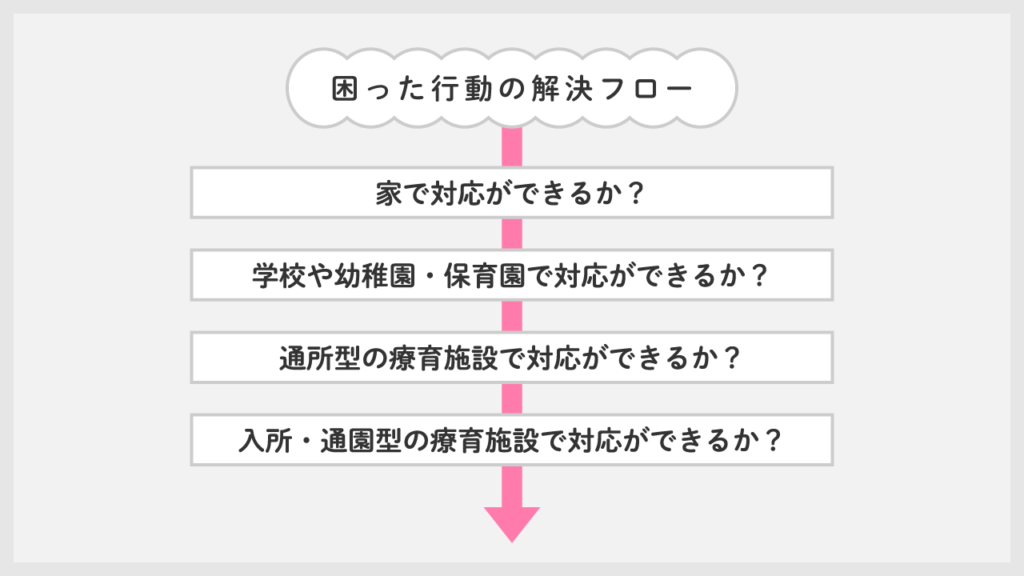

困った行動の解決方法

困った行動に対しては、「子どもを責める」よりも「環境を整える」ことがポイントです。適切な支援を組み合わせることで行動の改善が期待できます。

対応場所や支援の方法としては、次のような選択肢があります。

①:家でできる対応:家庭内で環境を整え、親が工夫する。

②:学校や幼稚園・保育園での対応:先生や支援員、特別支援コーディネーターと連携。

③:通所型の療育施設:短時間の療育プログラムに参加して、特定の課題に取り組む。

④:通園型の療育施設:継続的な支援を受けながら、対人関係や生活スキルを身につける。

子どもがどの環境なら安心して過ごせるか、どの支援機関と連携すればよいかを見極めましょう。専門家のアドバイスを受けることも有効です。

特に②〜④の場合は、通所施設や学校などと連携して、行う支援を選んでいくことが良いです。

家庭でできる3つの工夫

基本的に、頻度が高く、困り度も大きい場合は、家だけの支援では不十分の時も多いです。

なので、基本的に先ほどの②〜④に該当する場合は、極力、外部の協力も視野に入れながら支援を行うことが大切です。

ただ、どの困った行動の度合いの時でも、家庭では以下の3つのポイントを意識してみてください。

1. 環境を整える

- おもちゃや物を整頓し、シンプルな環境にすることで、子どもが気持ちを切り替えやすくなります。

- 音や光が強すぎる場合は、遮音カーテンや間接照明で刺激を減らします。

2. 怒るより褒める

- 良い行動ができたら、すぐに「今のやり方、とても良かったね!」と褒めましょう。

- 叱るよりも成功体験を増やすことで、子どもは「こうすればうまくいくんだ」と学べます。

3. 感情的にならない

- 親自身がイライラしていると、子どもはその気配を敏感に感じ取ります。

- 「まずは一呼吸おこう」「今日全部を直そうとしなくても大丈夫」と自分に言い聞かせ、落ち着いて対応しましょう。

一度に全てを変えようとせず、「できることから少しずつ」でOK。

小さなステップが大きな成果につながります。

子どもの行動の背景を理解する

困った行動が出るとき、子どもは何らかのメッセージを発しています。

どうすれば良いのかわからないから、固まってしまう。

このように、どうすれば良いのかわからない時は、適切な行動を教わったことがなかったり、選択肢が思いつかない場合があります。

なので、分からない場合は「丁寧に説明して、復唱させて、覚えさせる」ことを意識しましょう。

ママに構ってもらえるから、いつもママが怒ることをして気引いている。

このように、構ってほしい、助けてほしい時に、大人の注目を引くために「困った行動」を無意識に選んでしまうこともあります。

その場合は、できる限り「塩対応」しましょう。

やってほしくない行動の時は「塩対応」、やって欲しい行動の時は「大袈裟なくらい喜ぶ」ことが大事です。

適切な行動をしたら、反応が良いと思ってもらうことが大事です。

泣くとお菓子がもらえるから、お菓子が欲しい時は大きな声で泣いている。

この行動で得をしていると感じている時に、たとえば「泣いたらお菓子をもらえる」と学習してしまえば、泣く行動が定着します。

なので、このような場合も、できる限り「塩対応」しましょう。

基本として、やってほしくない行動の時は「塩対応」、やって欲しい行動の時は「大袈裟なくらい喜ぶ」ことが大事です。

ただこの場合は、「買って買って」とずっと駄々をこねる場合もあると思います。

その時は臨機応変に買ってあげてもOKです。

ただ、本人には「泣き止んだら買うよ」「きちんと伝えられた買うよ」といった具合に、適切なコミュニケーションができたら買ってあげる。

そして、それができたら褒める。

と言った感じで、問題行動を、こちらが意図したい行動に促しつつ対応するのがベストです。

このように「代わりにこうすればいいんだよ」と正しい行動へ導くチャンスを支援者はたくさん作れると良いかもしれませんね。

ただ叱るのではなく、理由を見つけ出し、「こうしたらいいね」と代替案を提示することで、子どもは学んでいきます。

ただ、ここまで読んでみて、正直「どうすれば良いのか、分からない〜」って方は、オンライン相談支援(初回無料)を行っておりますので、

そちらも合わせてご確認いただければ幸いです。

まとめ

本日は、「困った行動とは何か、その背景や家庭でできる工夫についてわかりやすく解説」しました。

子どもの「困った行動」は、周囲の大人が適切に理解し、サポートすることで必ず変化が起こります。

もちろん、すぐに劇的な改善が見られないこともありますが、「今日できた小さな成功」を積み重ねることで、少しずつ子どもは成長します。

親も無理は禁物。

疲れたら、専門家(心理士、特別支援教育士、療育施設スタッフなど)や地域の子育て支援センターを頼ってください。

一人で背負わず、サポートを受けながら進んでいけば、必ず道は開けていきます。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

また次回の記事でお会いしましょう。では。