子どもの発達障害とは?|自閉症やADHDなどについて解説

こんにちは!ゆう先生です!

初めてお子さんが「発達障害」と診断されたとき、その言葉を前にすると、「これからどうすればいいんだろう?」「うちの子は大丈夫かな?」といった不安や心配が渦巻くかもしれません。

でも、どうか心配しすぎないでください。発達障害は「できない」のではなく「特性がある」ということ。

特性を理解し、適切なサポートを行うことで、お子さんの魅力や可能性をより引き出すことができます。今より一歩踏み出した理解と関わりが、新たな道を開いてくれるはずです。

本日は、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如・多動症)、SLD(限局性学習症)、DCD(発達性協調運動障害)、ID(知的障害)など、

代表的な発達障害についてわかりやすく解説し、家庭でできる支援方法から専門家のサポートまで、幅広くご紹介します。

発達障害とは?

発達障害とは、生まれつき脳の機能や情報処理の仕方が他の人と少し違うために、社会生活や学習の場面で戸惑うことが起こりやすい状態を指します。

これは「病気」ではなく、生まれながらに持っている個性の一つと考えられています。

お子さんの特性に気づいたとき、親として「どうサポートしてあげればいいのだろう」「周りの理解を得られるのだろうか」と、不安な気持ちになるのは自然なことです。

たとえば、コミュニケーションが苦手で気持ちを上手に伝えられなかったり、特定の学習分野だけ極端に苦手だったり、音や光、肌触りなどに対して他の子より敏感に反応したりする場合もあります。

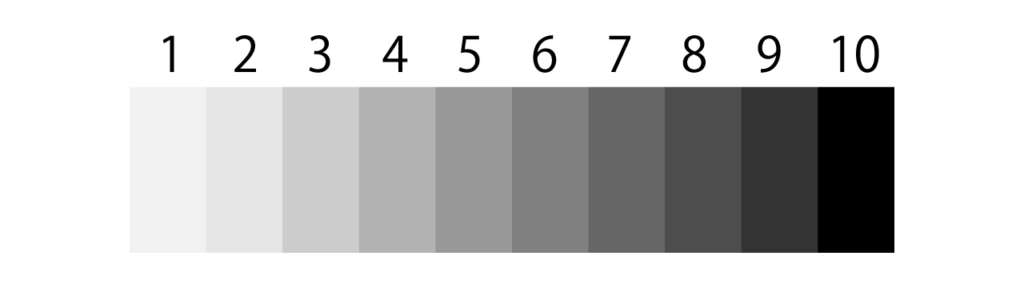

このような特徴は「ある」「ない」で簡単に分けられるものではなく、少しずつ違いがあるグラデーションのように存在します。

見た目だけではわかりにくいことも多いため、周囲から誤解されてしまうこともあるかもしれません。

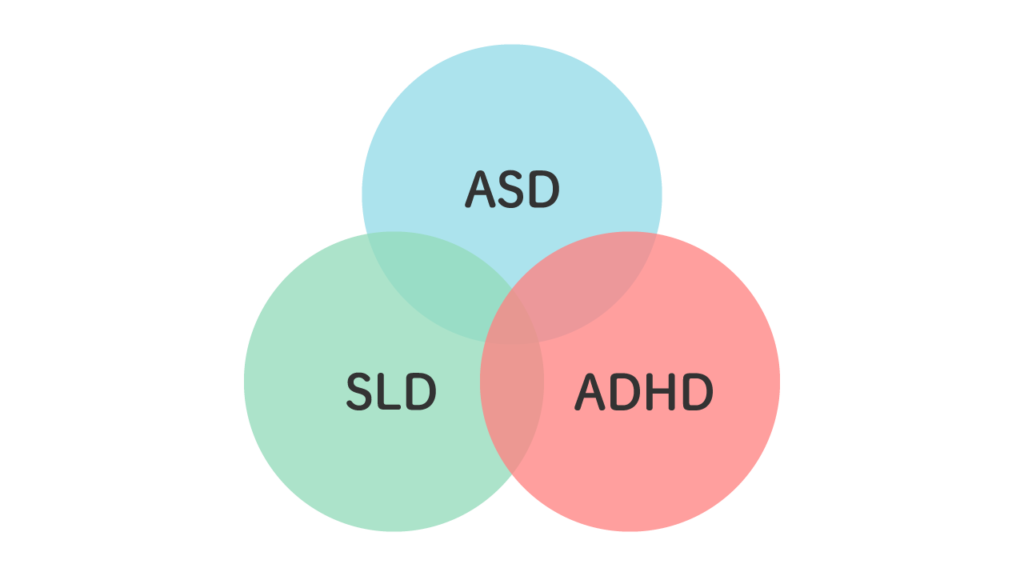

また、一つの診断名だけでなく、複数の発達障害が同時に存在することもあります。

ASDという診断を受けたお子さんが、同時にADHDやSLDといった診断を受けることも珍しくありません。こうした特性があるからこそ、適切なサポートと理解が必要になります。

「発達障害」という言葉は、どうしてもネガティブなイメージを持たれがちですが、実際には工夫しながら日常生活を楽しんでいるお子さんもたくさんいます。

特性そのものを“治す”というよりは、苦手なところに配慮しつつ、その子が得意なことや興味を持っていることをどんどん伸ばしていくことが大切です。

そのためにも、できるだけ早くお子さんの特性を理解し、周りの大人が「この子に合った環境や学習方法はどれだろう?」と考え、サポートをはじめることで、お子さんが自分らしく成長できる道が広がっていきます。

大切なのは、お子さんが自分自身に誇りを持ち、周りの大人たちも「あなたの個性は大切なんだよ」と伝え続けてあげること。

親御さんとしては、周囲からの理解を得るのが難しく感じられる場面もあるかもしれませんが、決して一人で抱え込まず、

専門家や支援機関などとつながりながら、お子さんの笑顔を増やしていけるよう一歩ずつ進んでいきましょう。

主な発達障害の種類と特徴

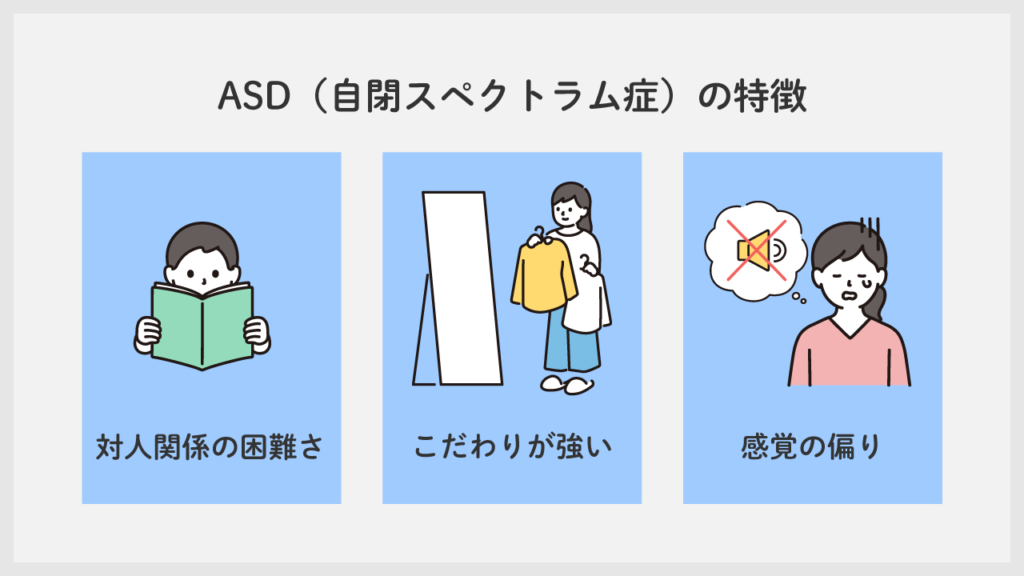

1. ASD(自閉スペクトラム症)

ASDの子どもは、対人関係の微妙な空気を読むことが難しかったり、言葉の裏の意味を理解しづらかったりします。

また、特定の物事や分野に深くこだわる傾向や、日常生活のルーティンが変わると強い不安を感じることも。

感覚過敏がある場合、騒がしい場所や刺激の強い匂い、ピタッとした衣服などに苦痛を感じやすいです。

ASDの子どもの長所としては、好きなことに没頭すると、驚くほどの知識やスキルを身につけることもあることです。

最初は対応が難しく感じるかもしれませんが、子どもの興味分野を理解し、それをきっかけにコミュニケーションを育むことで、親子の関係も豊かになります。

時間をかけて「この子のペース」を見つけてあげてください。

2. ADHD(注意欠如多動症)

ADHDの子どもは、注意が持続しづらかったり、待つことが苦手で衝動的に行動してしまうことがあります。

授業中に集中しきれず落ち着きがなかったり、思いついたままに話し始めてしまったりすることもあるでしょう。

物忘れが多く、必要なものをしょっちゅうなくしてしまうことも珍しくありません。

ADHDの子どもの長所は、非常にエネルギッシュで新しいアイデアが湧きやすく、好奇心旺盛な側面を持っています。

そのエネルギーをプラスに生かせる環境作りを意識してみましょう。

例えば、短時間でも集中できるタスクを複数用意したり、視覚的なスケジュールやチェックリストを活用して、行動を整理しやすくする工夫が役立ちます。

「やればできる!」という成功体験を積み重ねることで、子ども自身も自信をつけていきます。

3. SLD(限局性学習症)

SLDは「読む」「書く」「計算する」といった特定の学習分野で極端な苦手さが目立つ障害です。

たとえば、ディスレクシア(読み書き障害)では文字を読んだり正しく書き写したりするのが難しく、ディスカリキュリア(算数障害)では計算がスムーズにできません。

その一方で、他の科目では特に問題がない場合もあります。

「なぜこんなに頑張っても読めないの?」と親も子も悩むかもしれません。

でも、これは「努力不足」ではなく「認知処理の特性」です。

タブレットの読み上げ機能や、特殊フォントを使った教材、計算を補助するツールなど、環境を工夫することで学習しやすくなります。

また、苦手な部分ばかりに目を向けず、お子さんが得意なことにも注目しましょう。

得意分野が「自信の土台」となり、その土台をもとに苦手分野に取り組むことで、長期的に見て大きな成長へとつながります。

4. DCD(発達性協調運動障害)

DCDは、運動や手先の器用さに関する調整が難しく、服のボタンがうまく止められない、紐を結べない、ボール遊びが苦手などの日常生活に支障が出ることがあります。

見た目はただの「不器用」ですが、実は脳と身体の連携がうまくいかないことが原因となっています。

運動が苦手な子どもは、運動会や体育の授業で苦い思いをすることもありますが、焦らずゆっくりと一歩ずつできることを増やしていけば大丈夫です。

例えば、しっかり足を床につけてバランスをとる練習や、大きめのボールでゆっくりと投げ受けを繰り返すなど、小さな成功体験を積み重ねることが自信につながります。

家庭でも「いっしょにやってみよう」と声をかけ、ゲーム感覚で楽しめる工夫をしてみましょう。

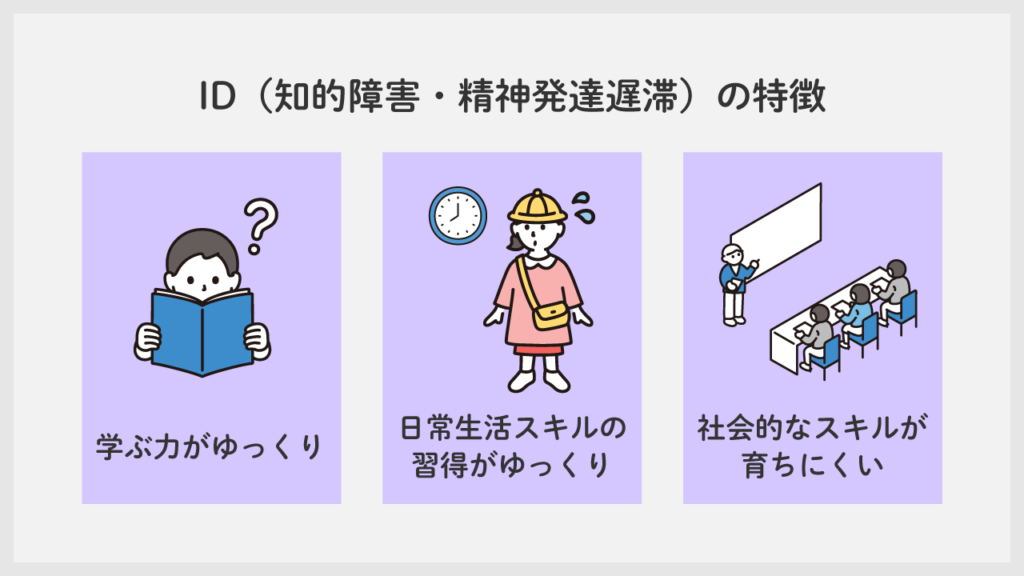

5. ID(知的障害・精神発達遅滞)

知的発達において遅れが目立ち、理解や学習の進み方が他の子どもよりゆっくり進むことがあります。

社会的なルールを理解するのにも時間がかかったり、日常生活での自立が難しかったりする場合があります。

知的障害と聞くと「知能が今後、成長しないの??」と思われることもありますが、お子さんは自分なりのペースで確実に成長していきます。

必要なのは、できないことを責めるのではなく「少しずつできること」を増やす温かな目線です。

特にIDの子どもは、怒られても、それがなぜ怒られているのか?が理解できないことも多いです。なので基本的に褒める支援がとても重要になってきます。

簡単な手伝いをお願いして成功できたら「できたね!」と心からほめてあげましょう。

積み重ねることで自信が育ち、その自信が次のステップへの原動力になります。

発達障害を持つ子どもへのサポート

最初に覚えるべき、家庭での支援

お子さんのペースに合わせる

無理に「普通」に合わせようとすると、本人もつらくなり、親も疲れてしまいます。お子さんの得意なテンポ、理解しやすい進め方を見つけましょう。たとえば、宿題も一度に全部やるのではなく、短い時間で区切って進めることで集中しやすくなります。

ルールや予定を視覚化する

言葉だけの指示はわかりづらいこともあります。朝の身支度や夕方の時間割をイラストやピクトグラム(絵文字)で示したり、タイマーや砂時計で「あと何分」を見える化してあげると理解が深まります。具体的な目標(「この5分で靴を履こうね」など)を提示するのも有効です。

得意分野を伸ばす

発達障害のあるお子さんは、特定の分野で才能を発揮することが少なくありません。たとえば、パズルが得意なら難易度を少しずつ上げてみたり、乗り物が好きなら図鑑や動画で知識を増やしたりすることで、「自分はできる」と思える経験を増やせます。この成功体験は、苦手な分野に挑戦するためのエネルギー源にもなります。

安心できる居場所作り

家庭は、お子さんが「自分らしくいられる場所」であることが理想です。叱咤や否定ばかりでなく、ちょっとした進歩に「よくがんばったね」と声をかけると、子どもは「ここでは安心して失敗してもいいんだ」と思えるようになります。

専門的な支援を利用しよう

療育:

発達障害特性に合わせて、社会性やコミュニケーションスキルを高めるプログラムが行われています。療育施設や専門の支援センターを利用することで、専門家から直接的な助言やトレーニングが受けられます。

心理士や医師のサポート:

臨床心理士や発達障害に詳しい医師に相談すると、子ども一人ひとりに合ったアドバイスをもらえます。行動療法や認知行動療法などの手法を通じて、子どもが抱える困りごとにアプローチできる場合もあります。

学校での支援:

学校の特別支援教育コーディネーターや通級指導教室を利用することで、学習面や集団生活への参加をサポートしてもらえます。また、個別の支援計画を作成することで、その子に合った教育的配慮が行われるようになります。保護者としては、学校や担任の先生とこまめに情報共有し、連携することが大切です。

まとめ

本日は、代表的な発達障害についてわかりやすく解説し、家庭でできる支援方法などを解説しました。

発達障害は「できないこと」が目立ちやすいかもしれませんが、同時に「好きなこと」「得意なこと」を通じて個性が輝く子どもたちでもあります。

理解と支援を受けることで、お子さんは自分らしく成長し、自信を持って社会に参加していく道を見つけることができます。

子育ては時に迷い、悩み、壁にぶつかる連続ですが、少しずつ前に進むことで、いつの間にか大きな一歩を踏み出していたことに気づくことが多々あります。

「こうしてみたら、ちょっと楽になった」

「これを取り入れたら、子どもが笑顔になった」

そんな小さな成功を積み重ねていくと、子どもの成長はもちろん、親としての自信も育っていきます。

「一緒に考え、一緒に進もう」という気持ちで、周囲のサポートを取り入れながら、お子さんとともに明るい未来へ歩んでいきましょう。

困ったときは、専門家や同じ悩みを持つ保護者同士のコミュニティを頼ってみるのも良いですよ。誰も一人ではありません。

一人で悩まず、必ず誰に助けを求めてくださいね。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!