環境づくりについて|子どもの発達障害を解説

こんにちは!ゆう先生です!

子どもが安心して活動に参加し、集中して学ぶためには、どんな工夫が必要だと思いますか?

子どもによっては、ちょっとした音や光、におい、周囲の動きなどに気を取られ、落ち着けないことがあります。

「気が散ってしまう」

「苦手なものが多くて活動に入りづらい」

というお子さんの場合、その子の特性に合わせて環境を整えることで、驚くほど集中力や参加意欲が高まることがあるんです。

本日は、子どもの苦手なものや気になるものを減らし、より安心して取り組める環境づくりについてお話しします!

なぜ環境づくりが大切なの?

大人でも、騒がしい場所やまぶしい部屋では仕事に集中しづらいですよね。

同じように、子どもにとっても環境はとても重要です。特に発達特性があるお子さんや感覚過敏がある子どもは、周りの刺激に敏感になりやすいもの。

例えば、教室がざわざわしていると、授業に集中できなかったり、家でテレビの音が大きいと宿題に取り組めなかったりします。

環境を整えることで、子どもが感じる余計なストレスを減らし、「ここなら落ち着ける」「この空間なら安心して取り組める」と感じられるようになります。

その結果、活動への参加や学習への意欲が自然と高まり、子どもの力を伸ばすことにもつながるのです。

余談ですが、僕が好きなYouTuberで「まこなり社長」って方がいます。皆さん知っておりますか?

登録者も100万人を超えているので、知っている方もいるかもしれません。

まこなり社長は、ADHDを公表されていますが、実際、ぱっと見そんなふうには見えない部分が多いです。

ただ面白いのが、本人はよく物を無くしたり、時間に間に合わないから、自分の生活環境をガチガチに固めたり、ルーティンを徹底的にこだわり抜いて生活しているそうです。

ただ、ここに素晴らしいヒントがあって、それは何か?というと、

本人の特性(物忘れ・時間にルーズなど)を環境を整えることで、解決している

ということです。

自分の弱みを自覚した上で、それに合わせて環境を調整すると、大きなパフォーマンスの増加につながる可能性があるという事例でした。

環境づくりのポイント

子どもが活動に集中できる環境を整えるには、次の2つの視点が重要です。

①苦手なものを取り除く

②気になるものを減らす

それぞれ、具体例を挙げながら見ていきましょう。

子どもが「苦手」と感じる刺激は、主に「音」「光」「におい」「温度」など感覚的な要素に関わります。

苦手な刺激が強いと、頭が痛くなったり、イライラしたりして、活動どころではなくなってしまうこともあります。

なので、結論としては「苦手なものは取り除く」ことが大事です。

苦手なものを取り除く工夫

| 苦手なこと | 起こることの例 | 解決策 |

|---|---|---|

| 音 | 頭がガンガンする、耳が痛い | 耳栓やイヤーマフを使う |

| 光 | まぶしくて目が痛い | カーテンを閉める、照明を弱める |

| におい | 気分が悪くなる | においの原因を遠ざける、換気する |

| 暑さ・寒さ | ぼーっとする、集中できない | 室温を調整する、衣服で体温調節 |

| その他 | 特定の感触や刺激が苦手 | 素材を変える、別の道具を用意する |

例えば、音に敏感な子どもには、静かなコーナーを作ってあげたり、イヤーマフを用意したりするとよいでしょう。

光が苦手な子には、カーテンで日の光を和らげたり、蛍光灯を調光できる照明に変えることを検討してみてください。

においが苦手な場合は、においのもと(香りの強い洗剤や柔軟剤、消臭剤)を減らし、換気をこまめに行うなどの工夫が有効です。

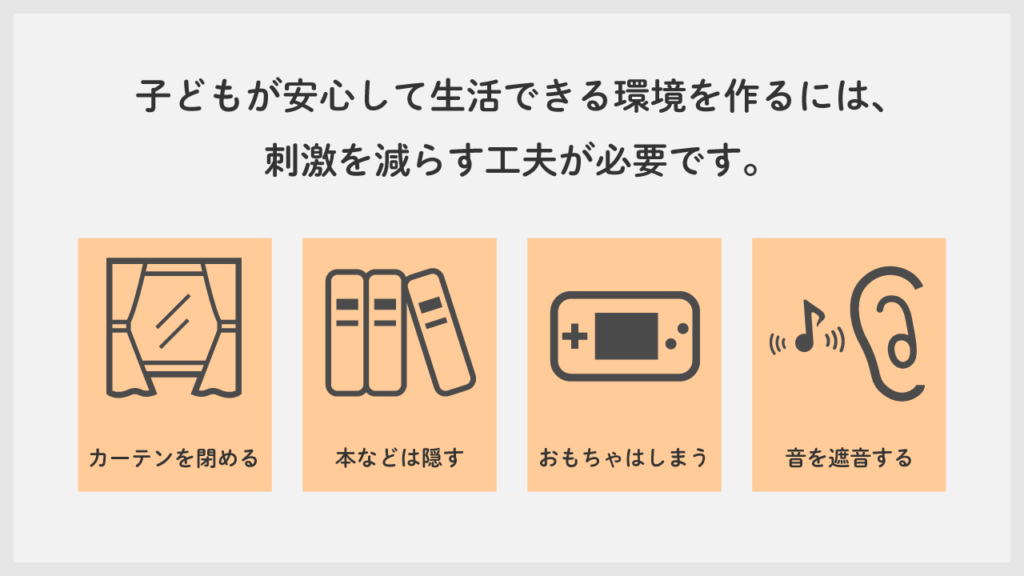

気になるものを減らす工夫

子どもは、大人が気にしないような小さな刺激にも敏感で、「あれ、何だろう?」と興味を引かれてしまうことがあります。

その結果、本来やるべき学習や作業から注意が逸れてしまうことも。

以下のような工夫で、子どもが余計な刺激に妨げられずにすむ環境を作れます。

これらの工夫は「刺激を最小限に抑える」ことを目指しています。

子どもによって、気になる対象は異なりますから、観察しながら「何が気を散らせているのか」を見極めるのが大切です。

子ども一人ひとりに合わせた環境を作る

大切なのは、「子どもによって苦手なものや気になるものが違う」ということです。

Aくんは、大きな音が苦手(聴覚過敏)

Bくんは、長袖のシャツが苦手(触覚過敏)

Cさんは、人混みが苦手(聴覚+触覚+視覚)

ある子は光が苦手でも、別の子は匂いが気になるかもしれません。机の上に何もないと不安になる子もいれば、物が多すぎると集中できない子もいます。

一人ひとりの個性や特性に合わせ、少しずつ環境を調整することで、「ここなら安心」と思える空間が生まれます。

最初から完璧な環境を作る必要はありません。試行錯誤しながら、「この工夫は効いた!」「これはあまり効果がなかったな」と振り返り、改善していきましょう。

ただ、ここまで読んでみて、正直「どうすれば良いのか、分からない〜」って方は、オンライン相談支援(初回無料)を行っておりますので、

そちらも合わせてご確認いただければ幸いです。

まとめ

本日は、「子どもの苦手なものや気になるものを減らし、より安心して取り組める環境づくりについて」お話ししました。

子どもが安心して学び、活動に集中するためには、環境を工夫することがとても有効です。

「音を減らしてみよう」

「光を和らげてみよう」

「物を見えないように片付けてみよう」

と、できることから一つずつチャレンジしてみてください。

環境を整えることで、子どもが自分の力を発揮しやすくなり、以前は嫌がっていた学習や活動にも前向きに取り組むようになるかもしれません。

「これならできそう」と感じられる空間が、子どもの可能性を引き出すのです。

疲れたときは深呼吸して、「少しずつ進めればいいんだ」と自分に言い聞かせてくださいね。

一人ひとりに合った環境を一緒に作り上げることで、子どもの笑顔が増えていくはずです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

また次回の記事でお会いしましょう。では。