ID精神発達遅滞の子どもの特徴を解説|子どもの発達障害解説

こんにちは!ゆう先生です。

本日は「精神発達遅滞(知的障害)」についてお話しします。

お子さんがこの診断を受けたとき、「これからどうしたらいいんだろう」と不安になることもあるかもしれません。

でも大丈夫。時間はかかるかもしれませんが、ゆっくり確実に成長していく姿を僕は何度も見てきています。

周りの大人が見守り、できることを少しずつ増やしていけば、学校や日常生活でも「できた!」という自信が育っていきます。

「精神発達遅滞(知的障害)」とは、年齢相応の知的な力(ものごとを理解する力、学ぶ力、考える力)がゆっくりと伸びていく状態のことです。

同じ年の子と比べると、言葉や数の概念などを覚えるのに時間がかかったり、毎日の生活でサポートが必要になる場合があります。

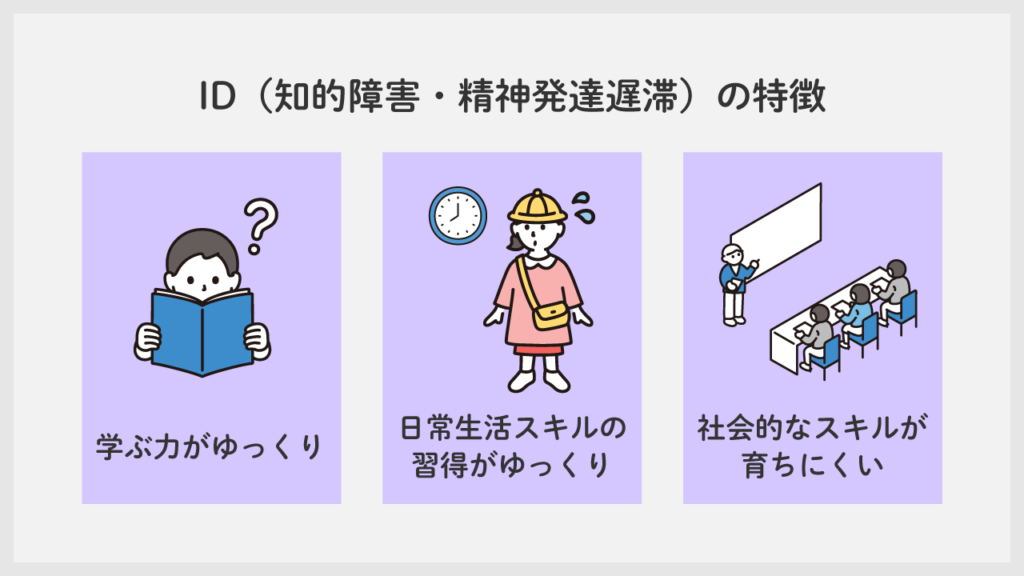

精神発達遅滞のお子さんに多い特徴

(1) 学ぶ力がゆっくり

たとえば、色や数字の名前を覚えるのに何度もくり返しが必要だったり、教科書の内容を理解するまでに時間がかかったりします。

一度にたくさんのことを覚えるのは大変なので、少しずつ区切って練習すると覚えやすくなります。

- 教えるときは短い言葉でゆっくり話す

- 「これが赤色だよ」と実物や写真を見せながら伝えるなど、視覚的な工夫を取り入れる

(2) コミュニケーションが苦手

言葉で気持ちを伝えたり、相手の話を理解したりするのが難しい場合があります。

長い文や複雑な説明は頭に入りにくいので、できるだけ短くわかりやすくする工夫が必要です。

- 「ズボンをはこうね」「靴をはこうね」と、やることをひとつずつ伝える

- 絵カードや写真を使って「今から何をするか」を一緒に確認するとわかりやすい

(3) 日常生活の習得がゆっくり

着替え、食事、トイレなど、基本的な生活動作を身につけるまでに時間がかかります。

くり返しの練習がカギになるので、一度に全部やろうとせず、小さなステップに分けると達成感を得やすいです。

- 「まずは靴下をはこう」「次はズボン」といったように、ひとつずつ目標を設定

- できたときは大げさなくらいに褒めて、「やればできるんだ!」という気持ちを育てる

(4) 社会的なルールや友だちとの関わりが難しい

友だちの気持ちを想像したり、みんなと同じルールに合わせて行動したりするのに苦労する場合があります。

集団の遊びや授業で戸惑いやすいのも特徴です。

- 「こういうときは○○しようね」と、具体的な場面を挙げて練習する

- ソーシャルストーリー(絵や写真で場面ごとの行動を示した資料)を使うと、少しずつ「何をすればいいか」がわかるようになる

(5) 集中できる時間が短い

好きなことには長い時間集中できる反面、興味のないものはすぐにあきてしまうことがあります。

いろいろなやり方を試して、「この子はどんな方法なら集中しやすいかな?」と探ることが大切です。

- 「ここまでやったら休憩しよう」と短い区切りを作る

- 達成感を感じられるよう、小さなゴールを設定する

家庭でできるおすすめ支援3選

(1) スモールステップで練習する

一度にたくさんの課題を与えると混乱してしまいます。

たとえば着替えなら「まずは靴下をはく→次はズボン」というように、少しずつ区切って練習を積むと成功しやすいです。

(2) 視覚的なサポートを活用する

口頭で説明するだけではわかりづらい場合、イラストや写真、ピクトグラム(絵文字)などを使って見える形で示してあげましょう。

具体的に「これをこうする」というのがわかると、安心感が生まれやすくなります。

(3) 繰り返しの練習と予測可能な環境

毎日の起きる時間、ご飯の時間、お風呂の時間などをできるだけ同じリズムにすると、子どもは行動しやすくなります。

新しいことを始めるときは事前に「今から○○をするよ」と伝え、心の準備ができるようにしましょう。

まとめ

本日は「精神発達遅滞(知的障害)」についてお話しします。

「精神発達遅滞(知的障害)」のお子さんは、ゆっくりかもしれませんが、確実に成長する力を持っています。

最初はできなくても、何度もくり返して少しずつできることが増えていくのは、大人も子どもも嬉しい瞬間ですよね。

周りが「がんばったね」「ここまでできたんだ!」と小さな進歩を喜んであげることで、お子さんの自己肯定感はどんどん高まります。

もし不安や戸惑いが大きくなったら、一人で抱え込まずに、療育センターや支援教室、医師や心理士、学校の先生などに相談してみてください。

必要な支援を受けながら、一歩ずつ前へ進めば大丈夫。

子どものペースを大切にして、小さな成功をみんなでお祝いしながら、一緒に明るい未来をつくっていきましょう。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。